はじめに

2024年4月21日に、コロナの感染拡大によって中断していた対面による

視覚リハ協会主催の中四国ブロック情報交換会が開催されることになり、私は、

そこに話題提供者として呼んでいただくことになっていました。

1月に難病である全身性重症筋無力症になり、2月に退院したばかりの私は、

はじめ出席を辞退しようと思っていましたが、ここへの出席と話題提供のしごとを

することを自分のリハビリの目標にしようと考え直して、参加させていただく

ことにしました。

そして、話題提供に、私の緊急入院の体験と、病院から始まる視覚リハの

重要性について話しをすることにしました。その内容についての記録です。

中四国ブロック情報交換会の内容

関係各位

令和 6 年度 視覚障害リハビリテーション協会 中四国地区地域ブロック会

研修会&情報交換会のご案内

視覚障害リハビリテーション協会 中四国地域ブロック世話人

金平 景介

時下、益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。

この度、下記の日程で視覚障害リハビリテーション協会中四国地区地域ブロック会を開催することとなりましたのでご案内させていただきます。視覚障害リハビリテーション協会中四国地区地域ブロック会では、中国四国地区の視覚障害リハビリテーション・ロービジョンケアに携わる方を対象として、研修会・情報交換会を実施してきました。コロナウイルス感染症拡大に伴い、近年はオンラインで実施することも多くなりましたが、今回は、対面式での開催を企画いたしました。(オンラインでの参加はありません)実際に皆様とお会いできることを楽しみにしております。視覚障害リハビリテーション協会主催ですが、非会員の方もぜひご参加下さい。関係の皆さまお誘いあわせの上、ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。

記

会 の名 称:中国四国地区地域ブロック会 研修会/情報交換会

主 催:視覚障害リハビリテーション協会

場 所:広島市南区松原町 5 番 1 号(BIG FRONT ひろしま 5 階)

広島市総合福祉センター 大会議室1/2

日 時:2024 年 4 月 21 日(日)13 時~16 時 30 分

参加費 :無料

対 象 者:視覚障害リハビリテーション、ロービジョンケアに関心のある方

開催方式:対面式(オンラインでの参加はありません)

内容(現在調整中のため変更になることがありますご了承ください。)

12:30-13:00 受付

13:00-13:30 参加者の自己紹介(近況報告など)

13:30-13:45 話題提供 1(島根県から

13:45-14:00 話題提供 2(徳島県から

14:00-14:15 話題提供 3(広島県から

14:15-14:45 情報交換タイム(自由時間)

14:45-15:30 研修 1 高齢視覚リハの現状にいて(仮) 吉野由美子氏

15:30-16:30 研修 2 演題確認中 氏間和仁氏

16:30 閉会

申し込み方法: 事前登録 グーグルフォームによる申し込み(3月 31 日まで)

以下略

2023年10月7日に「アイラウンジ」で「知ってますか65歳問題」という講演をさせていただいて、1週間後、東京都杉並区の視覚障害者協会主催の市民向け研修会で「高齢視覚障害者や高齢者の見え方を知ることで、本人やご家族、支援者も楽しく!」と題して、高齢視覚障害者と高齢者の多様な見え方と、その見え方に対する配慮、少しでも見えやすくなるような環境改善や様々な工夫をすると、その方達のQOLが向上するだけでなく、家族も介護者も「楽しくなる」というテーマでの講演を依頼されました。

視覚障害者協会が一般の方もターゲットにしてこのようなテーマで研修を行うというのは、すごく珍しいと思ったので、私は、とても嬉しくて、張り切ってしまって、伝えたいことが山ほどあって、沢山のスライドを作って、講演させていただきました。

当日の参加者は、募集定員の6割ぐらいとのことでしたが、当事者や支援者が入り交じって、熱心に聞いてくださいました。少し張り切りすぎて、いろいろなことを盛り込みすぎてしまったと反省しつつ、頑張って作ったプレゼンが、目にとまったら役に立つこともあるのではないかと思って、PDFで公開させていただきます。見えにくいと言っても、見えにくさがとても多彩であること、少しでも見えやすくなるようにする工夫っていろいろとあること等、少しでも理解していただく参考になれば幸いです。

介護が楽しくなる.pdfをダウンロード

ようやく季節が進んで秋らしくなってきた今日この頃です。皆さんいかがお過ごしですか。私は、なかなか激しい気候変動に体がついて行きませんが元気でやっています。

さて、オンラインで毎月開催されている「アイラウンジ」で高齢の視覚障害者に取って、一つのターニングポイントになる出来事、65歳問題についてお話しさせていただくチャンスを得ました。

約80分の私の講演の後、質疑応答1時間ほど、すごく熱心なやりとりで、講演させていただいた私に取っても、すごく勉強になりました。その時プレゼンで使用した資料を、PDFデータで公開いたします。何かの参考になれば幸いです。

知っていますか65歳問題1.pdfをダウンロード

2023年10月7日参考資料.pdfをダウンロード

雑誌「視覚障害」2023年5月号表紙

雑誌「視覚障害」2023年5月号表紙

2022年6月から連載を続けてきた「視覚リハ(ロービジョンケア)の現場から」も、2023年5月号で最終会となりました。このテーマでの連載のコーディネートの依頼を編集室からいただいた時、「面白い」「やりがいがある」という思いで引き受けさせていただいた時、1年は長いし,本当に無事続けられるかなと不安でもありました。しかし、執筆を依頼させていただいた皆さんと、編集室の協力で、内容は予想以上の物になり、1年なんてあっという間に過ぎてしまいました。

コーディネーターなどという肩書きをいただいた私ですが、このお仕事のおかげで,とても勉強になりました。

執筆してくださった皆様、編集室の皆様、本当にありがとうございました。

もう一つ、皆様の許可をいただいて、この連載の全てを,私のブログで公開させていただき,本当にありがとうございました。そのことで、視覚リハのことを知りたいと思っている多くの方達と情報を共有することが出来ました。感謝いたします。この連載がこれで終わるのかと思うと,ちょっぴり寂しいです。また何か「視覚リハの現場」を皆さんに知っていただく記事を書いて見たいなと思っております。

本当にありがとうございました。

最近の私

このブログでも何回か書かせていただいたのですが、私、病的近視による網脈絡の新生血管増殖という病気が2年前から始まって、治療を続けていますが、なかなか新生血管の活動が収まってくれなくて、少し視機能が落ちてしまったことなどで、精神的に後ろ向きになっていました。そんな中で、私の足の障害も悪化して、特に左足の変形性関節症がひどくなって、歩くとき痛みが出るようになりました。

私の整形外科の主治医の先生曰く「元々のX脚を矯正するために約60年前に金具を入れているし、変形性関節症の手術も非常に難しいし、もし,転んで骨折などしたら

その手術などもとても難しいから、温存を心がけて,大切に付き合って行くしかない」とのこと。「足に負担をかけないように,あまり歩かないように」とのことで、今年に入ってから。家の中の伝い歩きと、本当に短い距離を右側に杖をついて

歩き程度になっていました。電動車いすに乗って,買い物とか外出とかにはあまり不自由はなく過ごせていましたが、足の筋力は衰えているなと感じていました。

主治医は,プールでの水中歩行とか,泳ぎとかは、足の負担が軽くて良いのだが都言っていたし、私も,水の中のあの感覚が好きでしたから、プールに行きたいと思っていましたが。ブールサイドは,とても滑りやすい、だから怖くて,プールに行くことが出来ませんでした。

そんな私が1年ぶりにプールに行くことが出来ました。どうして行けるようになったかを、FBに書いていたのですが、ここにまとめておこうと思います。

雑誌「視覚障害」2023年4月号表紙

雑誌「視覚障害」2023年4月号表紙

今年の春は,とても暖かい春で、東京では,3月の半ばに桜か開花、でも、桜の季節は,花冷えになり、雨も降りましたが,今年は,激しい風が吹き荒れることもなかったせいか、ずいぶん長く満開の桜を楽しむことが出来ました。

そんなとても良い季節なのですが,私の住んでいるマンションでは、大規模修繕工事で、バルコニーに何も置けず,そして毎日タイルの補修や塗装のために、騒音,作業の方達がベランダに入ってくるので,窓も開けて置けず、ちょっぴり憂鬱です。

かわいそうなのは、ベランダで育てていた植木達、工事期間中は,部屋で、私と同居することになりました。そんな中ですが、今シクラメンが満開。植物たちもそれなりに頑張ってくれています。

部屋の窓際に置かれたシクラメンと慣用植物の鉢

部屋の窓際に置かれたシクラメンと慣用植物の鉢

さて,前置きが長くなりましたが、私がコーデネートさせていただいているシリーズ「視覚リハ(ロービジョンケア)の現場から」の4月号の内容を、月刊視覚障害と著者の金井さんの許可を得て,私のブログでも公開させていただきます。今回は、かつて視覚リハの空白地帯と呼ばれていた東北地方で、3.11東日本大震災の発災後、視覚障害者の支援に携わった貴重な経験を踏まえての、現在、そしてこれからの災害時の支援についての貴重な記事です。

雑誌視覚障害2023年3月号の表紙

雑誌視覚障害2023年3月号の表紙

3月に入って、暖かい日が増えてきて、私の腰の痛みや、左膝の関節の痛みも、ずいぶん楽になってきました。それに連れて、私の気持ちも、少し前向きになってきたようです。

ベランダの鉢植えに水をあげるために、朝外に出ると、ジンチョウゲの香りが漂って来て、嬉しく思いながら、足下を見ると、育て初めて4年目になるシクラメンの赤いつぼみが、なぜか1輪だけ葉の陰から顔を出していて、嬉しい驚きでした。

いつもいつも決まり文句になってしまいましたが、1ヶ月なんてアッという間。雑誌視覚障害3月号が発行されました。

私がコーディネートさせていただいているシリーズ「視覚リハ(ロービジョンケア)の現場から」も10回目。いつものように、月刊視覚障害編集部と著者の許可を得て、私のブログに掲載いたします。是非お読みください。

シクラメン 気の早いつぼみが、葉っぱの上に顔を出している。

シクラメン 気の早いつぼみが、葉っぱの上に顔を出している。

はじめに

2022年9月3日に、この私のブログ上で「病的近視における脈絡膜新生血管増殖が収まった-眼科医療から離れないことの大切さを実感!!」という記事を書いたのですが、そのすぐ後に、新生血管の活動が再び活発になり、その影響で、私の眼の見え方(視力だけでなく、視野や暗い所での色の見分け)が微妙に落ちてきてしまいました。この4ヶ月、その対応に振り回されて、「もっと見えなくなるのではないかという不安」に、精神的にも振り回されて、「増殖が収まりました」という記事を書いたことも振り返るゆとりがなかったのですが、少し自分の気持ちを整理するために、前の記事を読み返して、今について書いておく必要があると感じて、この記事を書くことにしました。

進行性のある眼科の疾患の進み方は、とても大きな個人差があるという知識を持っているので、この記事は、あくまでま、自分の記録ですし、私の一つの例として見ていただきたいと思っていますが、同時に、眼にハンディを持っているロービジョンのある方達に、何かの手がかりになってくれたらなとも思っております。

雑誌視覚障害2023年2月号表紙

雑誌視覚障害2023年2月号表紙

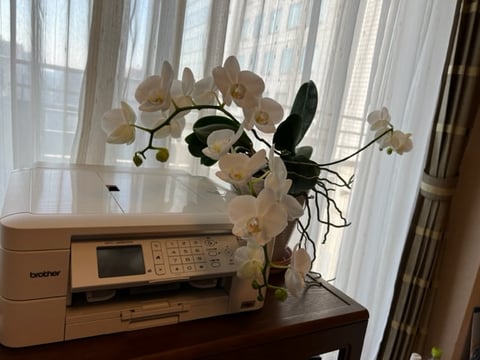

昨日節分、私も最近の流行に従って、恵方巻きを買ってきて、お酒を飲みながら美味しくいただきました。まだまだ世の中寒くて、外に出るのもつらいのですが、私の部屋の胡蝶蘭、早くも満開になり、毎日私を楽しませてくれています。

さて、雑誌「視覚障害」に、私がコーディネートさせていただいている「視覚リハ(ロービジョンケア)の現場からも、速いもので10回目を迎えました。今回は、情報提供施設で行われている視覚リハサービスについて、ライトハウスライブラリー(島根県)の庄司さんが原稿を寄せてくださっています。

現場のお仕事で忙しい中、全国の情報提供施設(点字図書館)に調査を試みてくださり、全国の状況が分かる記事です。

窓辺の胡蝶蘭

窓辺の胡蝶蘭

この記事をきっかけに、情報提供施設で行われている視覚リハについて、みんなが感心を持って、より良い方向に発展したらと思いながら読ませていただきました。

開けましておめでとうございます。旧年中は、大変お世話になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

雑誌視覚障害2023年1月号教師

雑誌視覚障害2023年1月号教師

あっという間に、2022年が過ぎて行き、今日は、2023年1月3日になり、私が月刊視覚障害の依頼を受けて企画させていただいているシリーズ「視覚リハ(ロービジョンケア)の現場から」も8回目となりました。今回執筆を依頼した別府さんとは、まだ視覚リハのことなどほとんど世の中に知られていない高知で、その普及活動を一緒に初め、「ルミエールサロン」の立ち上げに奔走した同士です。人生の半ばで何らかの理由で「見えない・見えにくい」状態になり困っている方達に視覚障害リハビリテーションという物が存在し、それに携わる歩行訓練士と言う専門職があることを、とにかく知ってもらうことを目指して、眼科の先生方への理解啓発、そして連携をあらゆる機会に目指してきた私たち。その時の貴重な経験を土台にした、今の別府さんの熱い思いが確固とした信念になって行く、その思いが満ち満ちているこの文章を、2023年の念頭に皆さんにお送り出来ること、私に取っても大変嬉しいことです。

私の部屋で3年目を迎えた胡蝶蘭

私の部屋で3年目を迎えた胡蝶蘭

高齢視覚障害者への正しい支援の方法や、リハビリテーションの可能性を自分ごととして普及活動に力を入れて4年目、少しずつ理解者は増えてきていますが、とても沢山課題があって、簡単には進まない中、とにかく出来るところから、コツコツとやって行けば、きっといつかは実りがあることを信じて、今年も頑張ろうと思っています。皆さん、今年もこんな私とお付き合い下さい。そして、是非この文章読んで見て下さい。