月刊視覚障害2022年6月号表紙

月刊視覚障害2022年6月号表紙

もう8年前になるのですが、私が企画を出させていただいて、「視覚障害リハビリテーションの現場から」というシリーズをコーディネートさせていただいたことがあります。今年の1月ごろだったか、「同種のシリーズをまたやって見ませんか」と編集部の方から依頼を受けて、8年間の時を経て、「視覚リハの現場がどのように変わってきたのか」を知りたいと思いましたし、社会一般の皆さんに「視覚リハの現状」を知っていただく機会にもなると思い、この依頼を引き受けさせていただきました。

そして、私が第1回を担当し、その後11人の最前線で頑張っている方達に執筆を依頼して、快く受けていただき、6月号からシリーズ「視覚リハ(ロービジョンケア)の現場から」がスタートしました。

今まで、月刊視覚障害の許可を得て、私の書いた物は、発行から1ヶ月経ってからこのブログで公開させていただいていましたが、「もっと早く沢山の皆さんに見て欲しいんですが」とお願いして、発行から1週間で、ブログに公開する許可を得ました。また、PDFデータでの公開も認めていただきました。それだけでなく、他の11人の著者の方から許可をいただければ、その方の著作も、このブログで公開しても良いという許可までいただけました。

このシリーズが、今の視覚障害リハビリテーションについて、多くの方に知っていただいて、少しでもそのサービス内容が前進することに寄与できたらと思っております。いろいろと無理を聞いてくださった「月刊視覚障害」の方達に感謝を込めて。

新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活に禍をもたらし、この2年間、私の生活にも、とても大きな影響を与えて来ました。その中で、唯一良かったことと言えるのは、zoomなどのオンラインを通じての、幅広い方達との交流が出来るようになったことです。

その交流の中で、今まで知らなかった分野の方とお話しをするようになり、私の活動の真になっている「見えない・見えにくい方達への理解」とか「視覚リハビリテーション(ロービジョンケア)の話しをするチャンスを得ることが出来ました。

先日、そこで、「65歳問題ってなに」ということが話題になり、私が、視覚障害者にスポットを当てて、65歳問題の話しをしました。その時のプレゼンをPDFデータで下記にリンクしました。

興味のある方は、見てください。

65歳問題を知っていますか.pdfをダウンロード

月刊視覚障害2月号表紙

月刊視覚障害2月号表紙

新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、昨年は、研究会や研修会もみんなzoomを使ってのオンライン方式で、リアルに会場で人に出会うことが出来なかった中、リアルに出席させていただいた、「ルミエールサロンの20周年記念式典」でのことを、月刊視覚障害2022年2月号に書かせていただきました。それからあっという間に1ヶ月経ち、寒かった長い冬も終わろうとしています。コロナ禍は、第6波に突入し、相変わらずオンラインの会議会議、でも、オンラインだと全国から自由に集まれる。これも視覚リハの普及活動には良いチャンスです。

さて例によって、発行から1ヶ月を経た「20周年記念式典での私の思い」を月刊視覚障害編集の許可を得て、掲載いたします。昔を振り返ることで、これからを考えたいと思って書いた記事です。読んでいただければ幸いです。

所で、一昨年の暮れに、少し贅沢な気分を味わいたくて買ってきた胡蝶蘭の鉢。人に教わり、ネットで調べて、一生懸命育てたら、こんな見事な花が咲きました。空気中に伸びた緑色のひもみたいな物は根なのだそうです。この根で、空気中の水分を吸収したり光合成をするのだとか。その生命力に感激しながら癒やされています。では本題に入ります。

自宅で見事に咲いてくれた胡蝶蘭

自宅で見事に咲いてくれた胡蝶蘭

2000年と2004年に提案した高知県職員提案の全文

下記のワードファイルで、全文をダウンロードすることができます。

また、全文をテキストで公開しております。

2000年の職員提案2.docをダウンロード

5004年 視覚障害者自立支援事業に関する提案.docをダウンロード

私がパラリンピックの聖火リレーに参加した後、リレーに参加することを一緒に応援してくださった、リハ特化型デイサービス施設エバーウォーク両国店に、トーチを展示させていただいていましたが、その話を聞いたケアマネージャーの方が、認知症の方やその家族と交流し支援する「オレンジカフェ」の集まりで、聖火リレーに参加した経験を話して欲しいというリクエストがありました。認知症の方達にお話しするのは、初めての経験でしたし、どう伝えたら分かりやすいのだろうと考えながら、これも挑戦、とても勉強になると思って、お話しさせていただくことにしました。

11月18日に、電動車いすでトーチを掲げて登場してお話しすることになっていたのですが、新型コロナ感染拡大を避けるために、オンライン開催になり、オンラインで、どんな風に実感をつかんでいただいたら良いのか試行錯誤して、写真たっぷりのプレゼンを用意し、メッセージは短く大きく書いて見ました。当日のプレゼンをPDFデータで共有します。

墨田区オレンジカフェ.pdfをダウンロード

昨日「月刊視覚障害11月号」の記事をアップしましたが、その記事と共に見ていただきたい写真が沢山あります。そのうちの何枚かをアルバムにして見ました。PDFで共有させていただきます。 聖火リレーのアルバム.pdfをダウンロード

視覚障害者の「いろは」をネットメディアで公開しているスポットライトが、聖火リレーと高齢視覚障害者のリハの普及についてインタビューしてくださっています。その記事も共有させていただきます。

聖火ランナーが伝える超高齢化を迎えた社会へのメッセージ

月刊視覚障害2021年11月号表紙

月刊視覚障害2021年11月号表紙

月日の建つのは本当に早いもので、東京もすっかり寒くなりました。そしてパラリンピックの閉会から2ヶ月ちょっとなのですが、もううんと昔のことのような気がしています。 私がパラリンピックの聖火ランナーに応募して、聖火リレーを行った記憶、それは、とても強烈な物ですが、その記憶も時の流れに押し流されそうです。だから、月刊視覚障害に書かせていただいた記事、とても大切な記録です。出版から1ヶ月経ちましたから、このブログでも皆さんと共用させていただきたいと思います。

月刊視覚障害2021年10月号表紙

月刊視覚障害2021年10月号表紙

私が入っている「ヤマネット」というメーリングリストがあります。たぶん300人以上のメンバーがいますが、第28回視覚障害リハビリテーション研究会を盛岡で開催した時に、そのことを一つのきっかけにして、山形や福島など東北地方の方達が中心になって立ち上げたMLで、私も情報交換をしたくてメンバーに参加させていただいたのです。そのMLが、「庶務係」と自ら言って、丁寧に面倒を見てくださる山形の三浦さん達の努力で、今は全国にメンバーが広がっています。視覚障害当事者を中心に、細やかな日常の出来事から、最新情報まで、本当に多彩にわたるやりとりがなされています。

そのMLで、三浦さん達が企画されて東日本大震災から10年経つのを期に「3.11あの時私は」というタイトルで、メンバーの方達の「あの時」をML上で発表することになり、その発表を「雑誌 月刊視覚障害」がシリーズとして取り上げるこという発展になりました。

私も、その企画に載せていただき、3.11自分が何をしたか、そして視覚リハ協会長として、その後の支援に本当に少しだけ関わる中で思ったことを書かせていただきました。

私は、東京にいて、直接の被害は受けていなかったし、そんなにつらい思いをしたわけでもなく、このシリーズに参加して、月刊視覚障害に原稿を出させていただいて良いのか、その資格はないように思ったのですが、「3.11の後の視覚障害者支援」の中で、いわゆる中途視覚障害者の方達にいかに視覚障害支援の情報が届いていないかを痛感したこと、その改善に取り組まれた皆さんと共に、ほんの少し動く中で感じたことを、10年後にもう一度記事にして置くのも良いのかもと思い、三浦さん達のお力添えもあり、10月号に掲載させていただきました。

いつものお約束で、雑誌発行から1ヶ月経ったので、全文を私のブログで紹介させていただきます。このシリーズ、今7回目になっていますが、その時のことを書かれた方達のリアルな思いが、とても素晴らしく、これからの災害対策で考えさせられることも一杯です。できれば、皆さんにシリーズ全てを読んでいただけたらなと思っています。前置きが長くなりました。以下内容です。

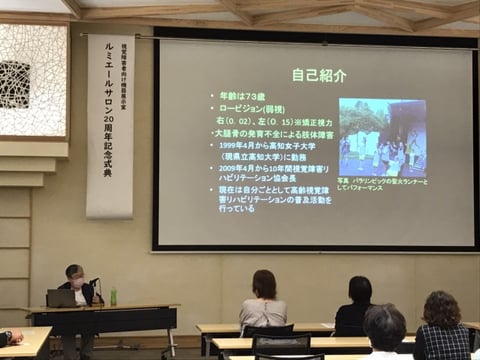

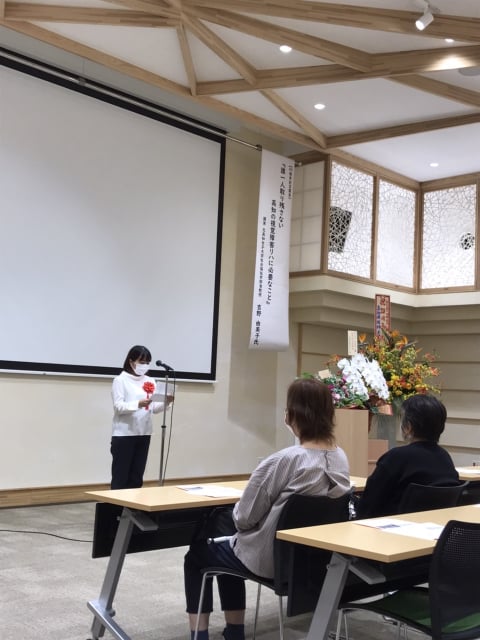

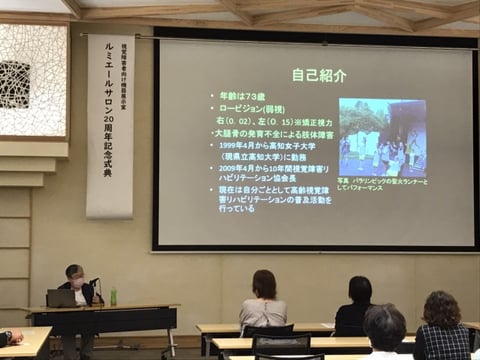

月日の建つのは本当に早い物で、高知県に視覚リハを普及させたいと、別府さんや仲間達といろいろと知恵を絞って、高知県の職員提案事業に「ルミエールプラン」という形で応募して始まった、「視覚障害者向け機器展示室ルミエールサロン」が開設から20周年を迎えました。私は、10周年記念の時も読んでいただき、講演させていただいたのですが、今回もまた講演させていただくチャンスを得ました。その式典の様子と講演の記録をアップします。

吉野由美子の講演風景

吉野由美子の講演風景

別府さん祝辞

別府さん祝辞

記念式典は、10月16日(土)午後1時半から開始でした。コロナの感染拡大は幸い落ち着いていましたが、会場の参加者は40人程度に押さえて、オンラインでの参加とのハイブリット形式で式典は、行われました。

私は、介護保険で運営されているリハ特化型デイサービス施設エバーウォーク両国店に4年以上通所しているのですが、そこでの掲示物などが見えにくく困っていたので、いろいろと環境改善の提案をさせていただき、その提案を施設の方達が取り入れてくださったことをきっかけに、「見えない・見えにくい利用者のケアに役立つ視覚障害に関する基礎知識」を勉強会で話す機会をいただきました。

せっかくの機会なのでいろいろと沢山のことをお話ししたくて、ヤマのようなプレゼンを作ってしまって、これは、とても1時間で話すなんて無理なので、そのプレゼンを、私のブログに残して、興味を持ってくださった方達にじっくりと見ていただくことにしました。

私のつかみがうまくできて、興味を持っていただいて、プレゼンをのぞいて見ようと思っていただけるように頑張ります。

高齢視覚障害者のケアについて.pdfをダウンロード

プレゼンが62枚ですが、興味のある方ちょっと見てください。

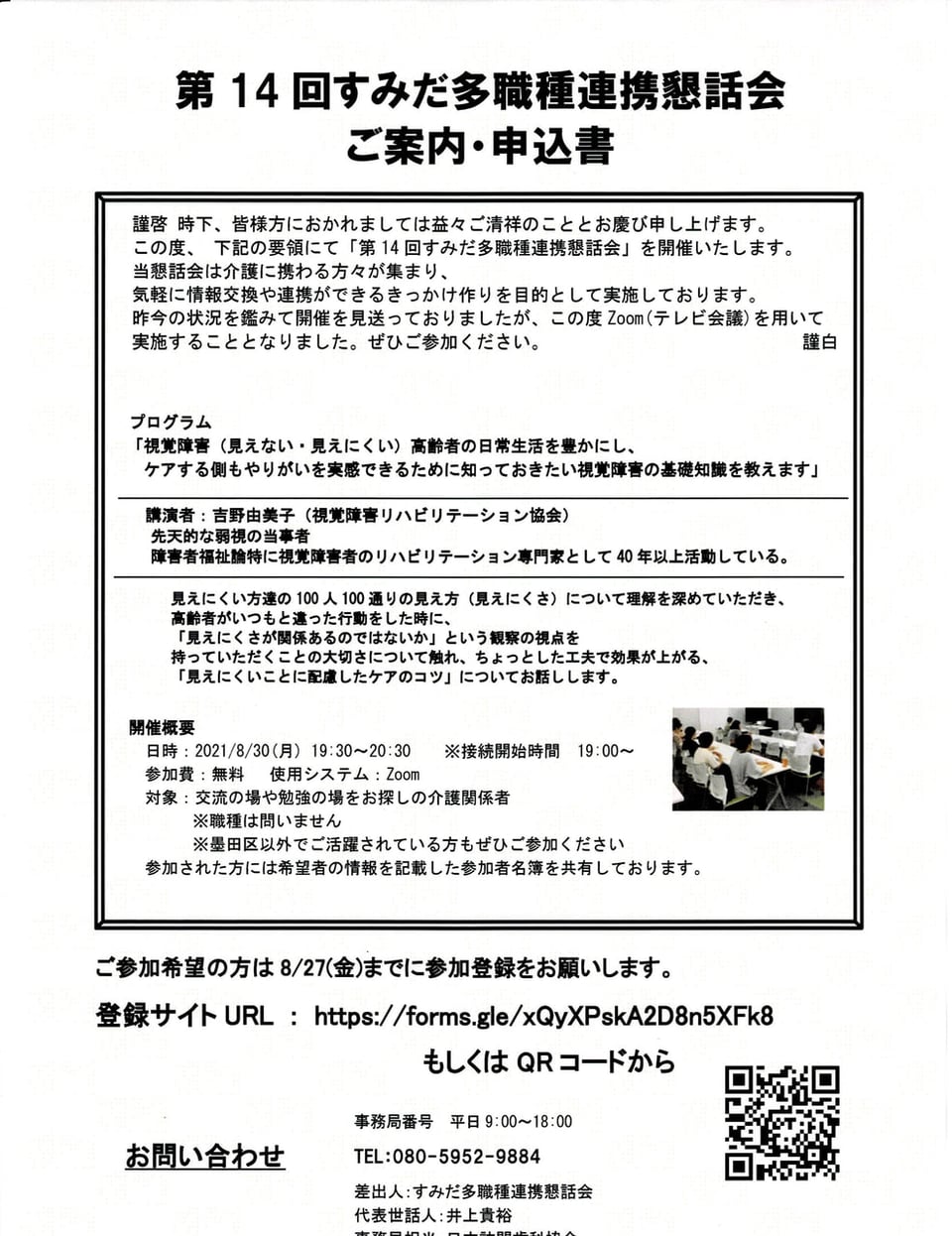

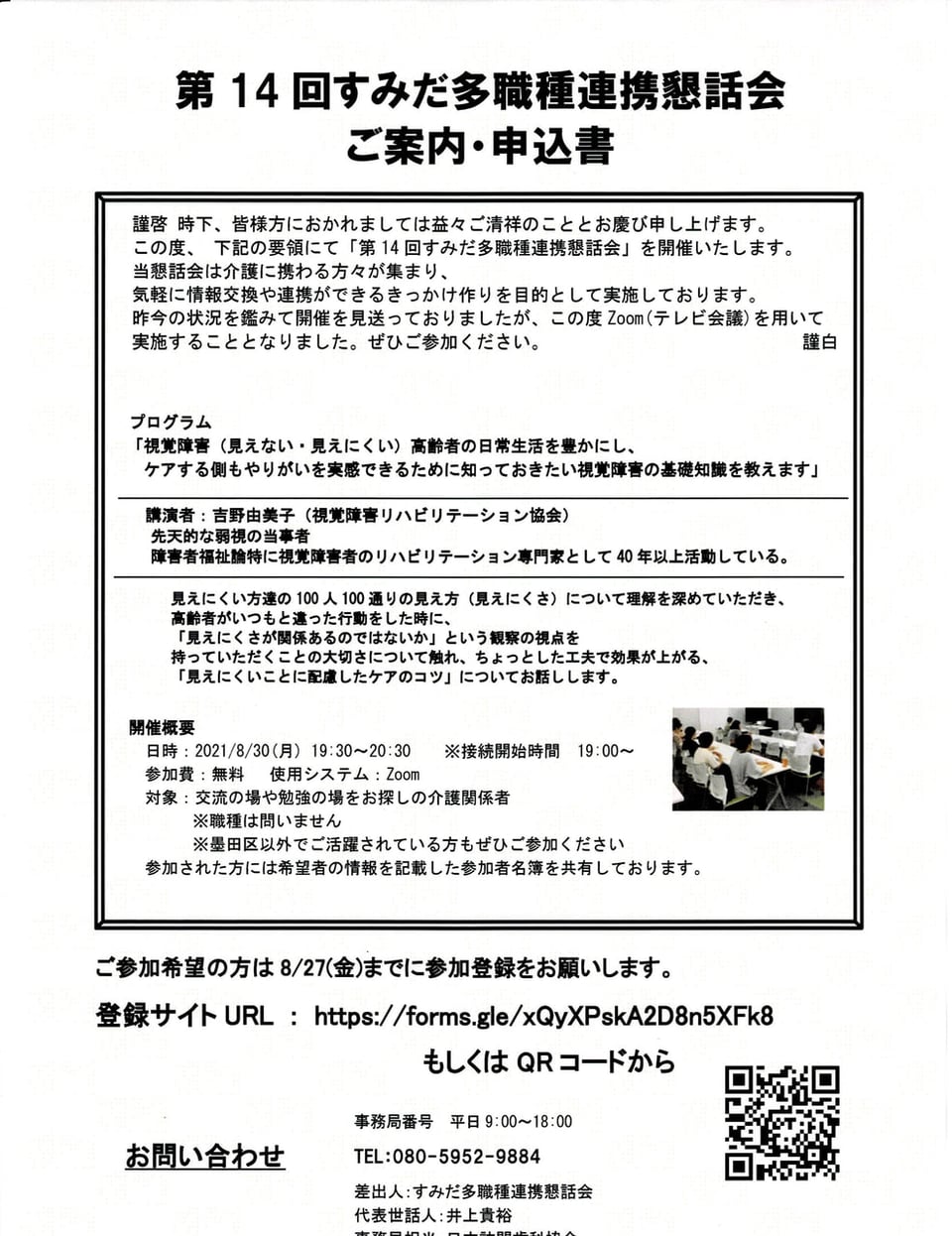

第14回すみで多職種連携懇話会チラシ

第14回すみで多職種連携懇話会チラシ